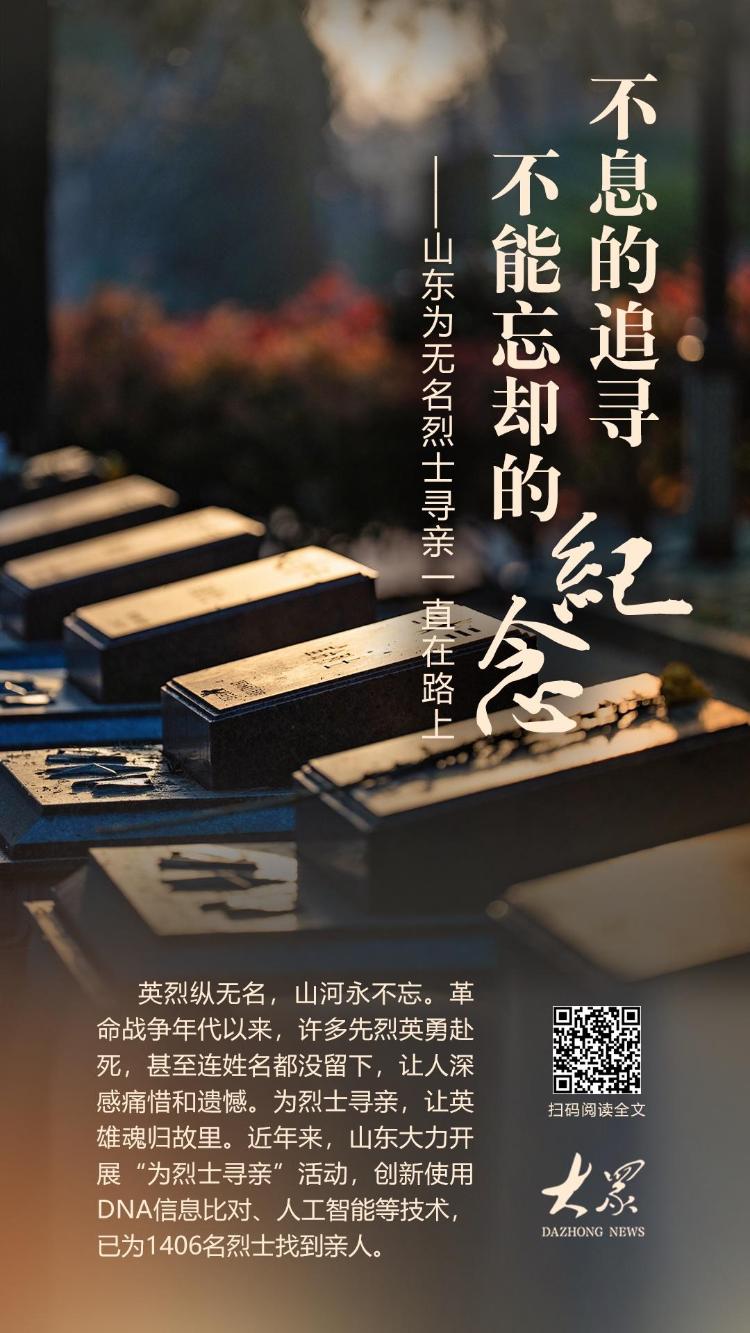

不息的追寻 不能忘却的纪念

——山东为无名烈士寻亲一直在路上

“爸,77年了,我们终于找到您了!我妈泉下有知,也会感到欣慰的。”3月31日,在龙口市诸河高家村,烈士高延修的女儿、79岁的高淑敏,手捧龙口市“为烈士寻亲”小组从济南解放阁带回来的“英雄土”,泪如泉涌,放声痛哭。

高延修,1945年2月参加革命,1948年9月在济南战役中牺牲。多年后,家人收到一纸革命烈士证书,这才知道他已经为革命牺牲了。

今年清明节前夕,寻亲小组专程赶赴济南革命烈士陵园,在档案资料中,找到了高延修的名字。

英烈纵无名,山河永不忘。习近平总书记强调,“对一切为国家、为民族、为和平付出宝贵生命的人们,不管时代怎样变化,我们都要永远铭记他们的牺牲和奉献。”为无名烈士寻亲,让英雄魂归故里。近年来,山东大力开展“为烈士寻亲”活动,创新使用DNA信息比对、人工智能等技术,为越来越多烈士找到了亲人。

回家:

“爸,您终于和我妈团聚了”

3月31日,在龙口市诸河高家村,高淑敏小心翼翼从柜子里拿出一个陈迹斑斑的小信封,从里面抽出一张颜色泛黄、破损严重、字迹模糊的纸张。这是父亲高延修在济南战役中荣立二等功的奖状,也是父亲留给她们唯一的念想。

在高淑敏的印象里,父亲打仗非常勇敢。1948年3月28日,在解放龙口的战斗中,高延修第一个攀上龙口电厂制高点——一座80多米高的大烟囱,插上了胜利的红旗。解放龙口后,高延修所在部队开拔,投入新的战斗。妻子刘振莲怀抱着年仅2岁的小女儿,手牵着6岁的大女儿为他送行,只是远远地打了个招呼,没顾得上说一句话。高延修自此音讯皆无。多年后,家人收到了一纸革命烈士证书,这才知道他已经为革命牺牲了。

“小时候,看到别人都有爸,我和姐姐经常抱头痛哭,那个滋味别提多难受了。”高淑敏说,这么多年,她们一直想知道父亲牺牲在哪里,埋葬在哪里,但是始终没有结果。母亲临终前念念不忘,怀着深深的遗憾离开了人世。

为了了却烈属的夙愿,今年清明节前夕,寻亲小组专程赶赴济南革命烈士陵园,开展了一次寻亲祭扫活动。

龙口市“为烈士寻亲”小组,在高延修烈士的小女儿高淑敏(左二)家中走访。

在济南革命烈士寻亲中心,他们在《山东省革命烈士英名录》等档案资料中,找到了高延修的名字:高延修,1922年12月出生,1945年2月参加革命,生前任华东野战军9纵25师73团一营机枪连班长,1948年9月在济南战役中牺牲,荣立二等功一次、四等功一次。

这一信息,与高延修家人珍藏的立功奖状上记载的时间、地点、立功原因完全一致。正是在此次战斗中,高延修冒着枪林弹雨连续7次运送门板、弹药到第一道火线,直到壮烈牺牲。包括高延修在内,共有30多位龙口子弟兵牺牲在这里,他们的名字永远地镌刻在烈士英名墙上。他们所在的华野9纵25师73团,被中央军委授予“济南第一团”荣誉称号。

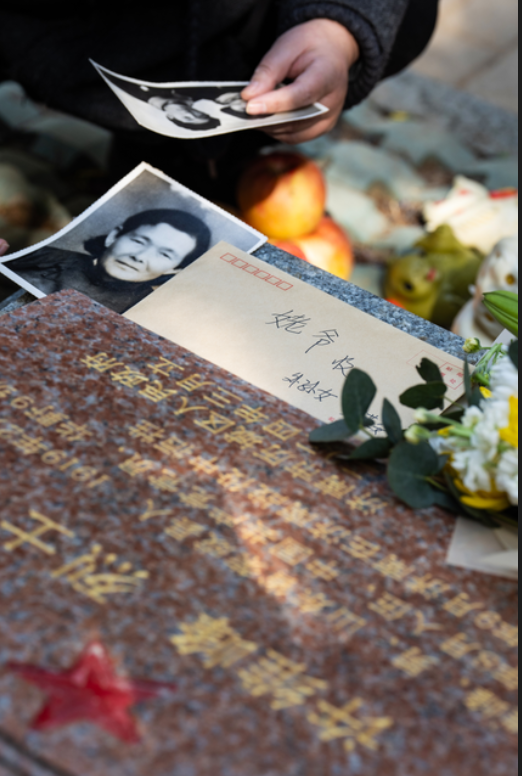

在济南解放纪念馆,龙口市退役军人事务局副局长李冬梅拿出一个红包裹,郑重地交给纪念馆的工作人员:“这是高延修烈士存世的唯一一张照片和他的二等功奖状复制件。临行前,烈士的女儿特意委托我们捐赠给烈士牺牲地的纪念馆。”

寻亲小组将高延修烈士唯一存世的照片,摆放在他的牺牲地进行悼念。

之后,寻亲小组在解放阁下的战场旧址,采集了高延修烈士鲜血浸染过的泥土和泉水,带回烈士家乡,交给了他的家人。

4月1日,在子女的陪同下,高淑敏将“英雄土”与母亲合葬。“爸,这么多年,您终于回家和我妈团聚了。”她喃喃地说。

“我们计划国庆假期带母亲去趟济南解放阁,到时候我儿子也一起去,他受老人影响报考了军校。”高淑敏的儿子藏波说。

初衷:

为了同一个目标:让忠魂归故土

“太好了,今天又找到4名潍坊籍烈士的安葬地址,并联系到了他们的亲属。”每到清明,潍坊志愿者王帅康都格外忙碌。这些年,他往返于各地烈士陵园、档案馆及烈士亲属家中,见证了一幕幕激动与欣喜。

三天前,王帅康与潍坊市峡山区退役军人服务中心的工作人员一道,刚将志愿军烈士王福长的安葬信息和长津邑中国人民志愿军烈士陵园的照片,送到他的侄子王发让手中。

拿到叔叔的安葬信息,王发让语塞凝噎。“从我记事开始,奶奶就一遍遍讲叔叔的故事。”王发让说,因为叔叔遗骨未归,家里人给他修了衣冠冢,时常过去祭奠。受叔叔影响,王发让成年后也参军入伍。

“奶奶临终前,把父亲和我叫到跟前,叮嘱一定找到福长叔叔的安葬地。”今年元旦,他看到网上有人为烈士寻亲的新闻,就联系到峡山区退役军人服务中心,并找到王帅康,帮助一同寻找。在查阅大量资料和走访后,王帅康终于找到王福长烈士的信息。

王福长烈士生前没有留下照片,王帅康就联系安徽一所大学美院的志愿者,依靠采集到的烈士亲属的外貌特征,为其画像。“画像可能只有七八成像,但已经是留给他们最大的安慰了。”王帅康说。

六年来,王帅康已经为288名烈士找到了亲属。提起初衷,他告诉记者,2019年跟随义工组织前往烈士陵园看望守陵老人,临走前,老人摸着墓碑说,“不少烈士没人来祭奠,他们的家人也不知道他们埋在这里。”不经意的一句话,王帅康记在了心里。此后,他走上了为烈士寻亲的道路。

4月3日,潍坊志愿者王帅康正在整理各地发来的烈士信息。

“最远我到过云南大理烈士陵园查询资料,最难的是信息少或重修陵园时誊写错了名字或户籍,查证起来耗时很多。”王帅康指着“于树升”的墓碑照片说,他1949年牺牲在刘集战斗中,烈士证写的是“于树声”,可墓碑上誊抄成了“于树升”。

翻找一个烈士的信息,往往需要查询上千甚至数万条记录,虽然耗时耗力还要自己贴钱,王帅康却乐此不疲。在寻亲路上,他认识了不少志同道合的志愿者。听说他正在查找潍坊籍烈士的信息,淮海战役陈官庄纪念馆的志愿者专门从河南永城发来资料,抄录有208名潍坊籍烈士信息。西藏、河北、河南等地也不断发来信息,希望他能帮助陵园里的烈士找到亲属。王帅康说:“知道家人在哪,才能心安。”

为烈士寻亲,像王帅康这样的志愿者还有很多。有人寄出上千封寻亲信,有人奔波万里走遍全国,有人坚持十几年倾其所有……他们只为着一个共同的目标:让忠魂归故土,帮烈士找到“回家的路”。

17年前,山东籍军人孟祥斌为救跳江女子不幸牺牲,他的事迹感动了无数人,却给家人留下了无尽的遗憾。孟祥斌牺牲后,妻子叶庆华以超出常人的毅力投入为烈士寻亲的事业中,四处奔波,十几年如一日,先后为700多名埋骨他乡的烈士找到了亲人。自2020年起,她又组织10所高校的大学生为烈士画像,让烈士与家属“跨时空团聚”。

坚持:

“我愿用我的一生去做这件事”

今年清明节前夕,北方平原地区已染上新绿。在菏泽市张和庄烈士陵园,一座座无名烈士墓碑掩映在苍翠之中,无声地诉说着一段段跨越70多年的英雄故事。

“我还没有给你们找到家,但张和庄的村民从来没把你们当外人,你们都是我们的村民……”4月1日,退伍老兵张景宪刚送走一批来村里举行追思英烈活动的师生,转身又走进了烈士陵园。他蹲下身子,一边念叨着寻亲的家常,一边轻轻为无名烈士擦拭墓碑。

17年来,张景宪根据他收集的信息,替烈士们往家乡寄出的书信早已超过千封,他寻遍大半个中国,累计跋涉上万里路,只为让曾经抛头颅、洒热血的英雄魂归故里。

“大家知道这里安葬着136位无名烈士,但他们叫啥名字,来自哪个部队,老家在哪,没人说得清。”张景宪当过兵、上过战场,退伍回乡后,这些经历让他对安葬在村里的无名烈士们尤其牵挂。2008年清明节,担任张和庄社区(原张和庄村)党支部书记的张景宪,在组织扫墓时,被老党员的一句“帮烈士找家”深深触动。自此,张景宪踏上了为无名烈士寻亲的道路。

今年清明节前夕,退伍老兵张景宪为无名烈士擦拭墓碑。

烈士们几乎没有留下任何信息,时隔半个多世纪,想要找到线索非常难。几经辗转,张景宪终于有了收获:1947年,华东野战军8纵23师在菏泽一带与敌激战,伤者被送往位于张和庄村的战地医院救治,因伤重不治牺牲的,被村民们用白布包裹安葬于此。带着这条线索,他多次到各地干休所寻访老兵求证,找史料专家咨询,终于确认了烈士们来自华野8纵23师67团,并获得了1947年的烈士名册,其中有94人留有姓名,86人记录了籍贯。

新的困难随之而来。年代久远,地址变迁,烈士亲属去世,都让寻亲工作困难重重。张景宪选择了最“笨”的办法——写信。他按照烈士名册上的乡镇地址信息,先后寄出上千封寻亲“家书”,收件人直接写烈士姓名,信中恳请当地的邮递员协助寻找亲属。

尽管多数信件被退回,但坚持终有回响。2014年,首封来自山东临沂的回信,为张文禄烈士找到了家人。遗憾的是,烈士的母亲已离世半年。张景宪既欣慰又难过,他到烈士母亲的坟前叩首告慰:“英雄回家了。”

“要和时间赛跑!”张景宪说,时间紧迫,自己早一点帮烈士找到家,他们就多一分“再见”亲人的可能。

17年来,张景宪的足迹遍布全国26个省市,行程超万里。他联合邮递员、志愿者、媒体等各方力量,组建了全国寻亲网络。截至目前,他已成功为44位烈士找到亲属,每段“重逢”都催人泪下。

“徐彦墩烈士牺牲时年仅19岁,母亲因思念哭瞎双眼,临终前拉着大儿子的手千叮万嘱,一定要找到弟弟。直到70年后,我们寄出的‘家书’,终让烈士与家人‘团聚’。”张景宪说道。

“每年春节,他母亲都在桌上给他放一双筷子,觉得儿子早晚会回来团聚,直到老人去世。”这是来自江苏的烈士王殿华的故事。当年,王殿华刚参军5个月就牺牲了,母亲坚持找了他十几年,一直坚信他还活着。

一个个“团圆”的动人情景,成为张景宪为无名烈士寻亲的不竭动力。他将这些年结识的热心人组织起来,成立菏泽市烈士寻亲志愿者协会,汇聚了2000余名志愿者。随着寻亲力量的壮大,协会不仅为张和庄烈士陵园的烈士找到了亲属,还在为更多的烈士寻亲。

“他们为我们牺牲,我有责任帮他们寻亲,让他们忠魂归故土。我愿用我的一生去做这件事。”张景宪说,这件事不是他一个人在做,帮烈士寻亲的志愿者遍布全国各地,大家拧成一股绳,传承英烈精神,为烈士的回家路,点亮了一盏不熄的灯。

新技术

从烈士牙齿中提取DNA

“我妈妈2岁时,姥爷就去打仗了;4岁时,姥爷就去世了。妈妈根本不记得姥爷长什么样子。因为一直不知道姥爷的遗骸在哪,我们只能在姥姥坟旁立碑纪念。”4月1日,在济南市历城革命烈士陵园许维峰烈士墓前,来自威海荣成人和镇靖海卫村的张英姿和弟弟张辉难掩激动。

1946年8月,27岁的许维峰应召入伍,成为华野9纵的一名战士,1948年9月在济南战役中光荣牺牲。

张辉说,知道姥爷牺牲在济南后,这些年,他们也曾多次到济南的多个烈士陵园查找,但一直没找到,母亲带着遗憾离世。多亏了无名烈士寻亲队伍,母亲终于和姥爷“团聚”。

2021年起,济南市退役军人事务局创新运用DNA技术为无名烈士寻亲。今年3月,无名烈士寻亲队伍第十八次出发。“这次我们带了21条线索,前往威海、烟台为烈士寻亲。”济南革命烈士陵园(济南战役纪念馆)陈列部主任周光涛介绍,他们最终为13位烈士找到了亲人,许维峰就在其中。

4月1日,济南市历城革命烈士陵园,张英姿来到烈士许维峰的墓碑前祭拜。

像许维峰这样的烈士还有很多。1948年9月16日,济南战役正式打响,揭开了解放战争战略决战的序幕。在这场战役中,人民解放军2万多名将士血染泉城、5000多名烈士长眠济南,用鲜血和生命谱写了争取人民解放的英雄之歌。令人遗憾的是,因当年大军转战、战事匆忙,有的烈士只能捧土为墓、削木为碑,有的甚至连姓名也无从考证,成为无名烈士。

2021年起,为改善烈士墓设施环境,济南革命烈士陵园启动墓区改造提升和散葬烈士墓迁建工作。抓住这一契机,济南市退役军人事务局借助DNA鉴定技术,为无名烈士寻亲。

“烈士墓年代久远,多数只能从牙齿中提取样本。”周光涛介绍,目前,已经在1676个济南战役烈士墓中,提取了1330个DNA样本,经过鉴定已有800多个提取到数据,可进行数据比对。“我们分批次地为这些烈士寻亲,其中,许维峰烈士的DNA通过数据库比对后,找到了亲人,这是比较顺利的。”周光涛说,还有很多DNA信息涉及家族较多,线索指向不够明确,寻亲难度很大,“后期希望通过技术进步、数据库范围扩大,为更多烈士找到亲人。”

3月28日上午10点,泰安市宁阳县烈士陵园一片肃穆,一场“为烈士寻亲,慈善在行动”烈士安葬活动在这里举行。去年以来,宁阳县退役军人事务局通过采集烈士遗骸DNA进行信息比对,为5位无名烈士找到亲属。

“77年了,我们一家人从未放弃寻找四伯,现在终于能告慰祖先。”活动现场,烈士莫青河的侄子莫洪文难掩激动。

“无名烈士墓区内,掩埋条件并不好,距地面仅有半米深。”济宁医学院法医学院(司法鉴定研究中心)副院长(副主任)侯森回忆,2024年10月30日,现场发掘时,仅发现一具较为完好的人体骨架。“由于年代久远,烈士的骨骼腐败严重,已严重松散,轻轻一捏就会碎化。最终,我们决定从烈士的牙齿入手提取DNA。”侯森说。

济宁医学院法医学院(司法鉴定研究中心)的刘奇参与了烈士遗骸发掘、DNA比对的工作。“我们先找到干净、杂质少的牙齿,通过表面洗净、酒精泡、紫外线照射等步骤反复操作,试图进行DNA分型,但效果并不好。之后,我们又进行PCR扩增不断将DNA信号放大,消除降解本身导致的污染,找到了真正的DNA分型数据。”刘奇说,他们共使用了6颗牙齿进行试验,一颗牙齿的试验周期就要用一周时间,这在以往是很不常见的。功夫不负有心人,数据最终被提取出来,并成为寻找烈士亲属的关键信息。

近年来,济南、泰安、聊城、滨州等地大力开展“为烈士寻亲”活动,创新使用DNA信息比对、人工智能等技术,已为1406名烈士找到亲人。

(大众新闻记者 董卿 从春龙 张鹏 段婷婷 张珈玮 周琛 刘涛 张海振 文露漪 陈丹 实习生 武咏洁 蔡芹凤 通讯员 张建鲁 卢晓 王资诚 李晓君 宋绪政 马小彤 许鹏)

来源:大众新闻·大众日报

编辑:李新花 李婕宁 贾春毅

一审:姜健 李敬友

二审:孙瑞永

三审:王桂林