新派讯 2024年12月4日,我国申报的“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”正式列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。突出非遗元素的春晚,无论是央视还是地方组织,自然别有期待。

1月4日晚,“梦金园之夜”2025潍坊非遗春晚《何以潍坊》在潍坊大剧院精彩上演,这是我市首个以潍坊人文历史脉络为主轴,以潍坊斑斓多彩的非遗项目为元素,以具有感染力的音诗画组合为表现形式,创作打造的充满情感温度的综合性演艺品牌,展示了潍坊非遗文化与现代元素的交融之美,为广大观众献上了一场文化视觉盛宴,获得全网点赞、全民好评。

这场非遗春晚因何“破圈”?非遗项目的文化韵味、传统非遗的独特魅力、现代技术的光影变幻,这三大亮点是“破圈秘籍”。

展现悠久历史和文化底蕴

演出当晚,演出厅内灯火辉煌,座无虚席。悠扬美妙的音符在耳畔回荡,唤起人们对新年的美好期待。随着悠远神秘的音乐旋律响起,晚会拉开帷幕。古老的潍水岸畔、郁郁葱葱的生态,在大屏幕上一一呈现;诸城中国角龙、巨型诸城暴龙等远古时期的生活景象,让观众身临其境。

随后,在茂密的森林里,一群远古猛犸象迎着朦胧的朝阳走来,第四纪大冰期的代表性生物来到潍坊这片广袤大地。20万年以后,古生物学家把它们命名为“潍坊象”,一幅林草茂密的潍水岸畔生物画卷随之展开。

4000多年前,中华民族的共同始祖之一大舜,在这里兴水利、举农事、制陶艺、启明德;2400年前,人类第一只木鸢在潍坊境内的鲁山起飞,这只具有象征意义的风筝随着千年潍水的煦煦春风,飞过山峦河流,飞过平原村庄,飞过国际风筝会、风筝广场、白浪河两岸……如今,这里的民众秉承先族遗风,以精彩绝伦的民间技艺惊艳世界。

《何以潍坊》以虚实结合的梦幻联动、满眼潍坊的繁华盛景,充分展现了潍坊的悠久历史和文化底蕴,让观众尽情享受舒心、惬意的非遗盛宴,感受潍坊非遗的魅力、传统文化的魅力。

非遗与春晚结合展示独特魅力

一场叫得响亮的晚会,节目内容是重要支撑。这场非遗春晚不仅营造出浓厚的春节喜庆氛围,更通过丰富多彩的节目内容展现了春晚与非遗结合、与时俱进的独特魅力。

演出分序幕《风起潍水》、上篇《逐光而生》、下篇《向美而行》三个板块10个演出单元,多维度聚焦潍坊历史底蕴、东方美学、齐鲁韵味和潍坊智慧,融入潍坊风筝、年画、剪纸、武术、吕剧、茂腔等非物质文化遗产和惊艳世界的龙兴寺佛造像,以及民俗、杂技等艺术化表演形式,带领观众跨越五千年文明,领略潍坊大地薪火相传的人文历史景象和风物娴美的民俗文化风情,彰显潍坊人民“崇文尚德、惟实励新、开放包容、自信图强”的精神追求。

主创团队为呈现最好舞台效果,办一台质量高、亮点多、内容丰富的非遗春晚,他们在舞台设计、节目创作、艺术表现等方面不断拓展思路、创新创意,各环节衔接自然流畅,艺术表现力显著提升。

舞蹈节目《画年》是晚会的一大亮点。节目将杨家埠木版年画巧妙融入其中,演员们化身年画中的人物,原汁原味地还原过年时的喜庆氛围。舞台上,两个门神随着一句京剧念白,缓缓推开朱红大门,响亮的音乐声响起,一个个讨喜的抱“鱼”娃娃、身姿婀娜的侍女,带着新年的祝福俏皮登场。她们欢快地跳着,跳出了对新年美好生活的向往,跳出了古潍县热闹的过年场景,台下的观众也不由自主地跟着舞动起来。

现代技术加持提升视觉感受

晚会的视觉升级来源于技术创新。舞台上,随着声、光、电、音、视频的不断变换,孙膑拳、吕剧《板桥县令》、茂腔《红高粱》、龙兴寺佛造像、剪纸、国潮服饰、潍坊风筝等文化符号以新的视觉走进观众眼中、心中。

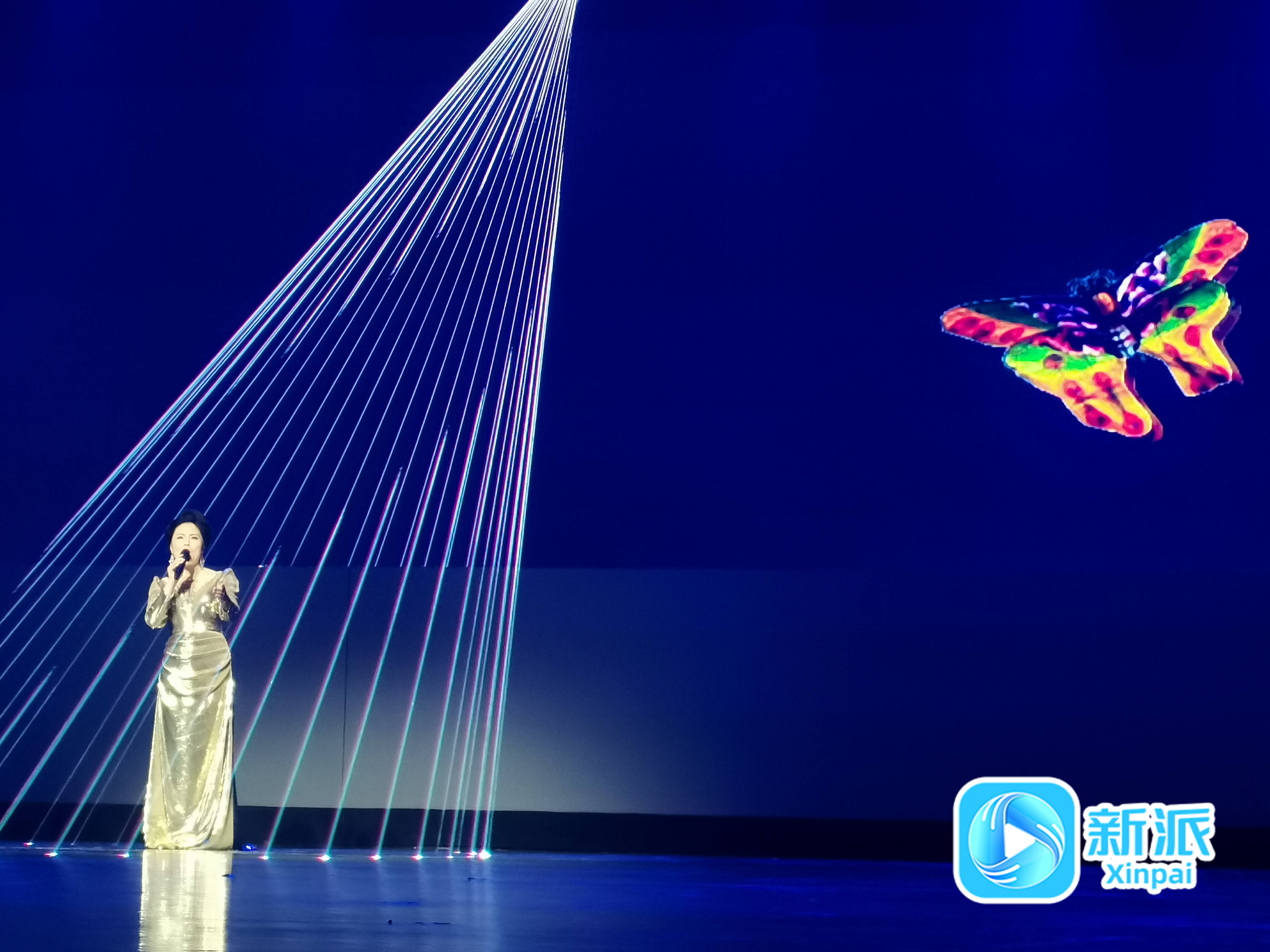

男女二重唱《月韵》歌词里娓娓道来潍坊的月光,洒在古街老巷、潍水河畔,勾起游子无尽的乡愁。作品中人与月亮的空间对照、云与水的遥相呼应、吉祥与诗意的情景融合,巧妙地将视觉奇观浮游而上,从而进一步打动人心。节目既保留传统文化精髓,又利用虚拟技术打造出如梦似幻的月宫场景,通过与实景巧妙融合、歌手漫步其间,让观众感觉身临其中,真切体会人在月上走、景从屏中来的独特审美意境。观众们纷纷感慨,当非遗与技术相遇,不是技术赢了,而是技术加持下的艺术赢了。

在观众张女士看来,这场非遗春晚给她的感觉很特别,充满新意。晚会融入了很多潍坊文化元素,特别是在舞台上看到风筝、武术、花毽等国家级非物质文化遗产代表性项目传承人的现场表演,以及在晚会现场举办的潍坊非遗展演、年画打卡体验等活动,实现了非遗传承人与观众零距离互动交流,鼓舞更多人特别是年轻人参与到潍坊非遗文化传承中。

非物质文化遗产保护结出累累硕果

山海相望,沧桑齐地厚植着历史的家国荣光;天地相约,灵秀潍州飞翔着族群的世代梦想;古今相融,多彩人文温暖着潍坊的当代景象。《何以潍坊》满足了新时代的观众对非遗文化节目的高期待和需求,展现了潍坊文旅推陈出新的新成果,让人们看到,非遗不只是传承人坚守的传统手艺,更成为一种时尚元素,融入大众生活。

非物质文化遗产作为一颗璀璨明珠,为城市发展注入强劲动力。诸多喜闻乐见的非遗项目成了人们关注的焦点,不断唤醒人们内心深处对传统文化的热爱和尊重。我市的民间文化资源丰厚、民间艺术琳琅满目,形成了独具特色的文化风景线。

近年来,我市积极发挥非遗资源优势,通过举办一场场非遗展示活动,彰显非遗文化的独特魅力,展现我市非遗保护丰硕成果。目前,我市拥有联合国教科文组织“人类非物质文化遗产代表作名录”项目2项,国家级非物质文化遗产代表性项目17项,省级代表性项目125项,市级代表性项目427项,县级代表性项目2044项;现有国家级代表传承人9名、省级90名、市级436名、县级2049名;建立各级非遗项目规范化传承所(传承基地)140个,市级非遗传承教育实践基地30处,先后认定130家市级非遗工坊,4家被评为省级非遗工坊;全市拥有国家级非物质文化遗产生产性保护基地1个、省级非物质文化遗产生产性保护基地7个。

新派融媒体记者:郭超/文图

编辑:韩佳

一审:韩佳 二审:魏慧聪 三审:李中伟